〜「あと5分」じゃなく「次はこれ」で動ける仕組み〜

朝、なかなか動けない…声かけの限界を感じていた頃

「7時半だよ!」「もう出発の時間だよ!」「なんでまだパジャマなの?」

そんなふうに声をかけ続ける朝が、毎日くり返されていました。

子どもも「分かってるよ」と言いつつ、動けないまま時間だけが過ぎていく…。

私もイライラしてしまい、「どうしてできないの?」と責めるような口調に。

でも一番困っていたのは、子ども本人だったのかもしれません。

「時間割があっても困っている」…「発達支援」としての視点で気づいたこと

きっかけは、学校での「トイレの失敗」でした。

授業の時間割はしっかり決まっていても、休み時間に“何をするか”の指示はなく、自分で考えないといけない。

実は、ASDの子どもにとってはこうした「空白の時間」がとても難しいのです。

例えば、

- 給食の前にエプロンをつける

- 帰りの支度で教科書をランドセルにしまう

…そんな、“言われないけどやらなきゃいけないこと”が多すぎるのかもしれません。

実際に取り組んだ「発達支援としての時間の構造化」

その1:「行動の流れ」を視覚で見えるようにする

朝・帰宅後・寝る前、それぞれの時間帯ごとにやるべきことを一覧にして掲示しました。

たとえば朝なら:

- ①きがえる

- ②朝ごはん

- ③おくすり

- ④連絡帳をしまう

- ⑤顔を洗う・歯をみがく・髪を整える

- ⑥洗濯物をしまう

- ⑦トイレ

- ⑧ランドセル・持ち物最終確認

→ 発達支援の一環として、時間ではなく「流れ」で支度ができるように。

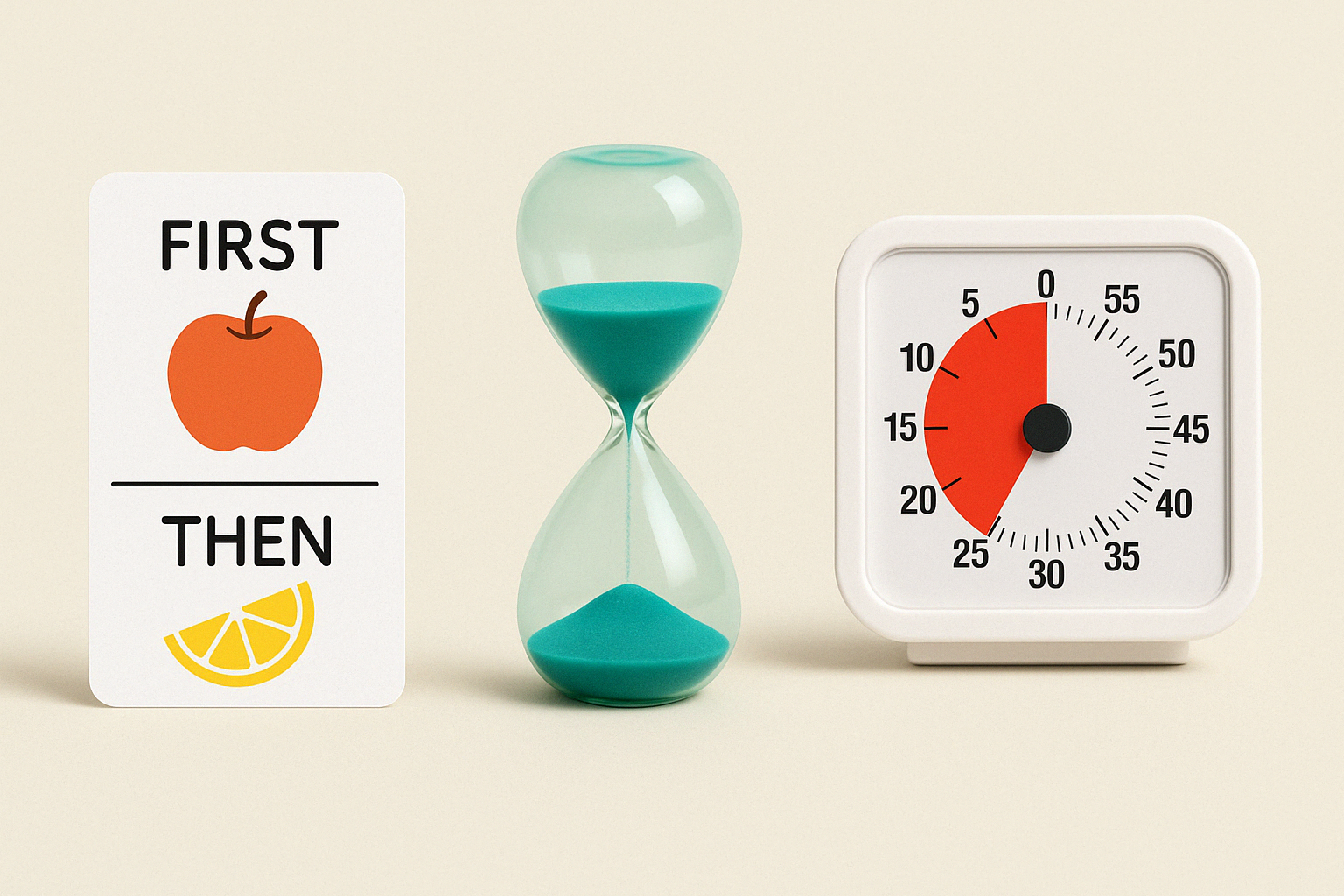

その2:「タイマー」より「きりのいい区切り」で動ける工夫

ASDの子どもは、時計の数字よりも「納得できる区切り」を重視する傾向があります。

「あと5分」ではなく、「ドリルが終わったら」「この本のページまで読んだら」など、自分の感覚と行動が一致するタイミングで動けるほうがスムーズです。

また、読書など集中しているときは切り替えが難しいため、

- 砂時計

- 視覚タイマー

- 「◯◯が終わったら〜しよう」カード

などを併用して試行錯誤中です。

その3:「行動の予定」も一緒に組み込んでおく

学校の時間割には授業の時間しか書いていないけれど、

本来は「トイレに行く」「エプロンをつける」なども発達支援の一環として“予定”にしておいた方がいいこと。

時間の構造化とは、「何をするか」「いつするか」「どうやってするか」を見える形にすること。

我が家では、「ばんごはんまでにすること」「ねるまでにすること」も分けて掲示しています。

実践後の変化:「考えなくていい安心感」が増えた

子どもにとって、「何をすればいいか」が視覚で見えるだけで、動き出しがスムーズになりました。

声かけの回数も減り、親としても毎日同じことを言うストレスが軽くなっています。

最近では、息子自身が「家を出る前に忘れ物がないか声かけて」と頼んでくれるようになりました。

自分の“つまずきポイント”を理解して、自分から対策を取ろうとする力が育ってきたように感じます。

構造化は「自立の練習帳」

大人も、会社や家庭で「忘れやすいことはチェックリストにして管理する」ことがありますよね。

それと同じように、子どもも「実行役の自分」を動かすために「指示役の自分」が必要なんだと思います。

発達支援としての構造化とは、まさにその“サポート役”をつくること。

最初は親が用意するものだけれど、いずれは自分で自分を整える力へと育っていくのだと思います。

🍋もし今、時間でうまく動けなくて困っていたら…

時計ではなく「行動の流れ」を整えることから始めてみるのはいかがでしょう。

スケジュールじゃなくて「見通し」があるだけで、きっと暮らしが変わります。

コメント