〜声かけの代わりに、「見える仕組み」を〜

🟡「構造化」シリーズ連載中!

第1弾:【構造化とは?】

第2弾:【子どもが動けない朝】声かけいらずの支度ルールでラクになるコツ

第3弾:【視覚の構造化】子どもが自分で動ける“やることボード”の工夫

第4弾:【時間の構造化】“きりのよさ”を活かした切り替えの工夫

第5弾:【親こそ構造化】忙しい毎日をラクにする“暮らしの流れ”のつくり方

朝の声かけが止まらなかった頃

「早く支度して!」「次はなにするの?」「もう時間だよ!」

朝の時間、私はいつも“アナウンス係”のように声をかけ続けていました。

でもそのたびに、子どもはぼんやりしていたり、違うことを始めてしまったり…。

「分かってるはずなのに、どうしてできないの?」

そう思ってしまう自分にもモヤモヤして、朝から疲れてしまう日々が続いていました。

「視覚で伝える」という考え方との出会い

そんな時に教えてもらったのが、「視覚の構造化」という方法です。

ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもたちは、

言葉よりも“目で見て理解する力”が高いと言われています。

療育の現場では、「言葉ではなく“見える”形で伝える」支援が多く取り入れられていました。

でも実際は、これは特別な支援というよりも、誰にとっても使いやすい“生活の工夫”だと感じました。

その1:「やること」は“見える順番”で伝える

「次なにするの?」をなくすために、わが家では「やることボード」を取り入れました。

ただし、いきなり全部が見える“チェックリスト形式”は、

子どもにとって逆にプレッシャーになることも。

そこで最初は、①1つずつめくれるタイプにして、

次の行動が見えすぎないようにしました。

慣れてきたら②イラスト付きの壁貼りへ、

さらに進んだら③チェックリスト式へと、

発達支援の視点を取り入れてツールの形を変えていくのがポイントです。

その2:「できない」のではなく、“流れ”がわかっていなかっただけ

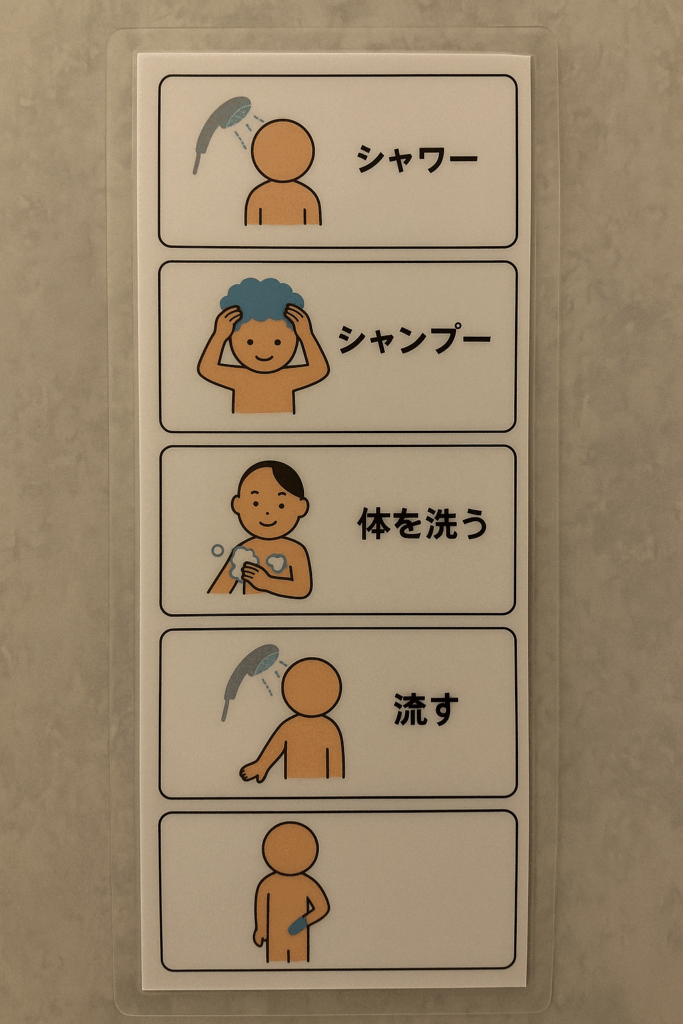

息子の場合、入浴もそうでした。

大人にとっては自然にできる「シャワーで濡らして→シャンプー→体を洗って→流す」などの手順が、

息子にはまったく伝わっていませんでした。

私は最初「そんな簡単なことが…?」と驚きましたが、

「何が簡単で何が難しいか」は人によって違うと気づかされました。

そこで、入浴の流れをポスターにしてラミネートし、お風呂の壁に貼るようにしました。

(ラミネートしたものは、水をつけるだけで壁にくっつくので学習ポスター代わりにも使えて何かと便利ですよ。)

声かけをすればできると思いがちですが、

子どもにとって“声かけ”は注意されているように感じることもあります。

だからこそ、「自分で確認できる」仕組みが大切なのです。

その3:TODOではなく“楽しみ”も一緒に見せる

視覚化は便利な反面、ただの「やることリスト」になってしまうと、見るだけで気が重くなることもあります。

大人でも「タスクだけ」並んでいると気が滅入りますよね。

そこで、

- ごほうびシールを貼れるようにしたり

- 好きなキャラクターとタッチできる仕掛けを入れたり

- 「あとで○○があるよ」と期待をもたせる構成にしたり

“楽しみ”も視覚化の中に組み込む工夫をしています。

実は私たちも「視覚支援」に助けられて生きている

「視覚の構造化」と聞くと、

“特別な支援”だと思われがちかもしれません。

でも実は、私たちも日常的に視覚支援に助けられて暮らしているんです。

- 赤信号は「止まれ」

- トイレのマークは言葉がなくても伝わる

- 駅の案内板や非常口のマークなど…

私たちは“見て理解する”ことで安心し、行動している。

だからこそ、家の中でも「わかりやすいマーク」を使うのは自然なこと。

- 片付けの棚に「ここに戻す」マーク

- 玄関に足あとマーク(靴を揃える位置)

- コップに名前シール or イラストマーク

こうした家庭内の“暮らしの標識”が、子どもにも親にも見通しと安心をもたらしてくれます。

🍋もし今、「何度言っても伝わらない」と感じていたら…

まずは「視覚で伝える」ことを、1つだけ試してみてください。

イラスト1枚、カード1枚からでも、変わることがきっとありますよ。

📌視覚化と一緒に活用したい記事

コメント