〜“片付けない”の下にある理由を、そっと見てみたら〜

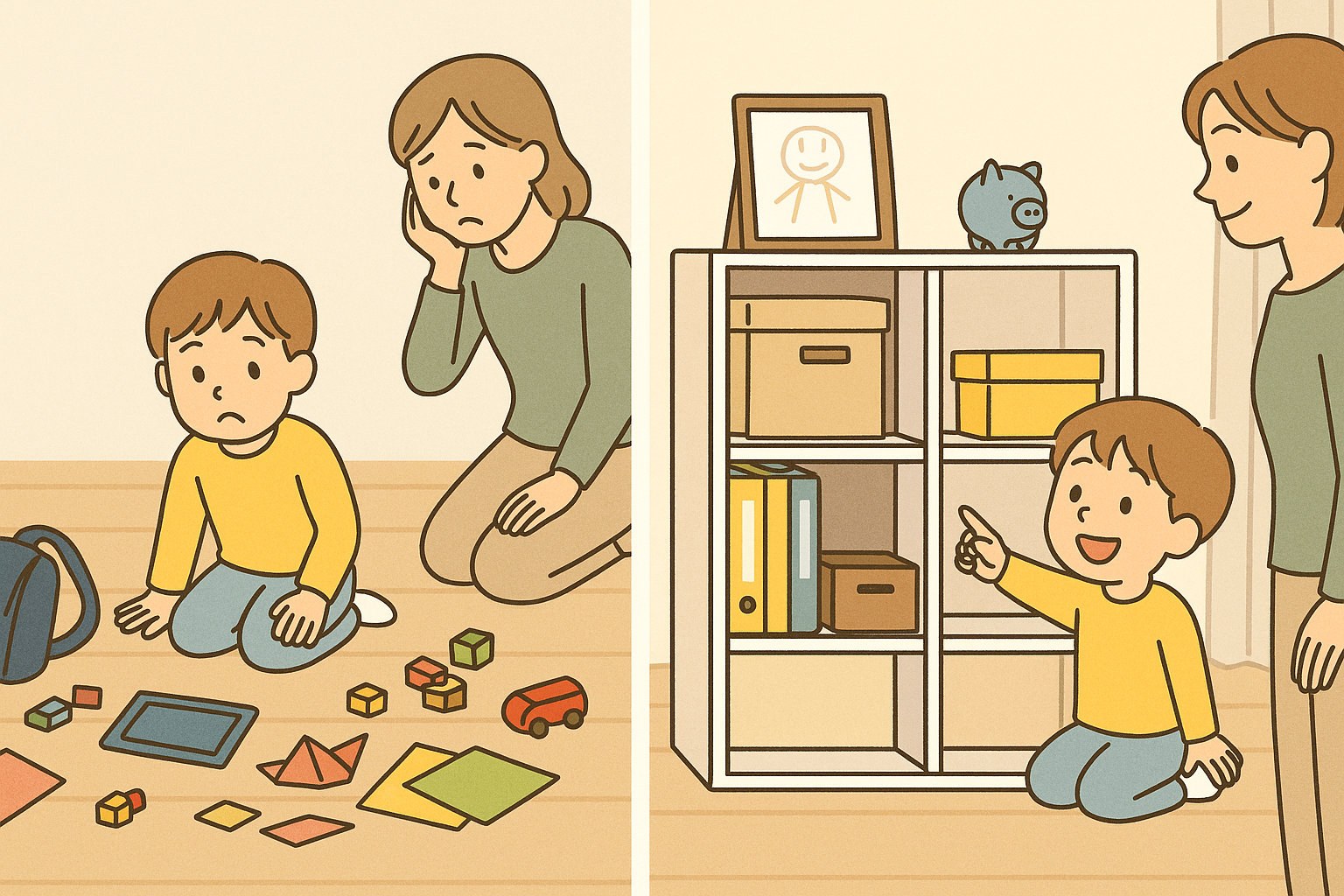

「なんで片付けないの?」と責めたくなる日常

「ねぇ、なんで片付けないの?」

また言ってしまったな…と思いながら、床に転がるおもちゃや、開いたままのランドセルにため息。

“言えば動くはず”と思ってるのに、現実はなかなか動いてくれない。

そんな毎日の中で、ふと出会った「氷山モデル」という考え方。

それは、“できない”には理由があると気づかせてくれるものでした。

氷山モデルで考える「片付けない」の裏にあるもの

療育の現場で出会った「氷山モデル」という考え方があります。

目に見える行動は“氷山の一角”で、その下にはたくさんの“見えない要因”が隠れている、というものです。

たとえば「片付けない」という行動の下にはこんな要因が隠れているかもしれません。

→ 氷山モデル:片付けられない行動の下にある理由

- しまう場所が分からない

- しまうタイミングがあいまい

- 一度にいくつも処理するのが難しい

- 見えないと忘れてしまう

わが家でもあった“うまくいかなかった収納”

大人目線で「いいはず」と思って作った収納でも、実は子どもにはハードルが高いことがあります。

- 小さな仕切りボックスは狙って入れるのが難しい

- 分類できない細かいもの(折り紙、お店でもらったおもちゃなど)が行き場を失って溜まる

- 「あとでしまおう」と思ってるうちに忘れてしまう

気づきと、わが家なりの工夫

我が家では、そんなモヤモヤを感じたときに収納の“構造”を見直しました。

- 作品ファイルを1人ひとつ:大事な折り紙や絵を「とっておける」安心感

- 細かいもの用の“おたから箱”:分類できなくても、ひとまず置ける場所

- ラベルやマット、色分けなどの視覚的な仕組みで、“どこに戻せばいいか”が分かるように

- 収納は大人が思うより大きめのもの

- 基本は一つのものに対して一つの収納

大事なのは、「きれいにしまう」よりも、「自分で戻せる」ことでした。

行動ではなく“構造”を見るということ

子どもが片付けられないとき、それは“本人の問題”ではなくて、“仕組みが合っていない”だけなのかもしれません。

氷山の下に目を向けてみると、見え方がガラッと変わります。

氷山の下を見つけるためのチェックリスト

「うまくいかない収納」には、こんなサインがあるかもしれません。

- □ しまう場所が明確でない

- □ しまう動作が難しい(サイズが小さい、手順が多い)

- □ 分類できないものが溜まっている

- □ 「大事だけど行き場のないもの」が隠れている

- □ 見えないものは忘れてしまう

🍋もし今「何回言っても片付けない…」と悩んでいたら

まずは、「この子にはこの収納、合ってるのかな?」と立ち止まってみてください。

氷山の下を見つめてみることで、子どもも、自分自身も、少しラクになれるかもしれませんよ。

次回は、そんな“しまえる工夫”を具体的に紹介しますね。

コメント