〜自分を後回しにしないための「考えなくていい仕組み」〜

🟡「構造化」シリーズ連載中!

第1弾:【構造化とは?】

第2弾:【子どもが動けない朝】声かけいらずの支度ルールでラクになるコツ

第3弾:【視覚の構造化】子どもが自分で動ける“やることボード”の工夫

第4弾:【時間の構造化】“きりのよさ”を活かした切り替えの工夫

第5弾:【親こそ構造化】忙しい毎日をラクにする“暮らしの流れ”のつくり方

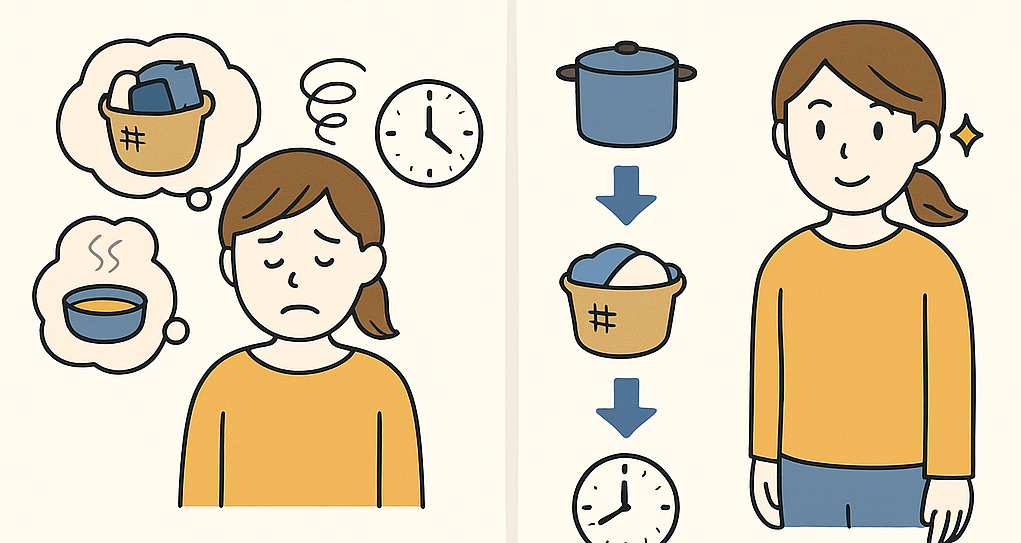

ぐったり帰宅後、動けない自分にモヤモヤ

帰宅してドアを開けた瞬間、「やっと帰ってきた!」と思う反面、

すぐに家事のこと、子どもの宿題のこと、明日の準備…頭がフル回転。

でも、体はもうぐったり。

15分だけ休憩して元気を取り戻そうと思っても、結局その後動けなくなってしまって、

「あれ、結局何も進んでない…」と感じることが多い。

そんなモヤモヤした気持ち、経験ないですか?

感性は余白に宿る──娘の言葉が教えてくれたこと

ある日、娘がこんなことを言った。

「ブランコに乗ると、世界が逆さまに見えるんだよ。だから好き。」

その言葉に、はっとしました。

日々の忙しさで心の余裕がなくなると、そんな風に世界を楽しむ感性も失ってしまう。自分が疲れている間に小さい娘の感じる世界を受いくつ受け流してしまっていただろう…。

感性は余白があってこそ育まれるものだと気づいたんです。

親こそ必要な“3つの余白”

構造化って、子どものためだけじゃなく、親自身の心と体を守るためにも使える。

自分が余裕を持つことで、家族全員の暮らしがよりスムーズに、豊かに回り始めます。

◆時間の余白

決まった場所に必要なものがある、決まった流れで朝が進む。

それだけで、「探す」「迷う」時間がごっそり減る。

◆感情の余白

「なんでできないの!」「また忘れてる…」

そんな苛立ちも、仕組みで予防できる。

余裕があれば、怒らずにすむことって意外と多い。

◆感性の余白

ゆっくり空を見上げる、温かいお茶を味わう、

娘の小さな発見に心が動く──

そういう瞬間って、“やるべきこと”が終わってからやってくる。

わが家の“親のための構造化”アイデア

少しずつ整えていった仕組みを、いくつか紹介します。

例えば、私は帰宅後のルーティンを完全に固定しています。

帰宅→お風呂を沸かす

- 玄関に入ったら、まずお風呂のスイッチをオン。

同時に自分の家事スイッチを入れることで、無駄に考えずに家のことにとりかかれます。

洗濯機のスイッチをオン(ドラム式で乾燥まで)

- ドラム式洗濯機で乾燥までかけてしまいます。

時間がかかるので、最初に取り組むようにして、夜遅い時間に稼働させないように配慮しています。

ご近所迷惑にならないよう、帰宅後すぐに動かすことで夜は余計な音を出さずに済みます。

和食定食スタイルでご飯作り

- 帰宅後、ご飯作りは「和食定食スタイル」で進めています。

例えば、ごはん、味噌汁、主菜、副菜を基本にして、冷蔵庫にある材料を組み合わせるだけ。

メニューに迷うことなく、型が決まっているので、ストレスなく準備できます。

私の場合、この流れを守ることで、交感神経と副交感神経の切り替えが少なく余計に疲れを感じずに動き続けることができます。

逆に帰宅後に休憩を取ると、休憩後に気持ちが切り替えられない、次に何をするか考えすぎてしまうとが多かったです。しないといけないことは一気に片付けて、夜にしっかり休む!このスタンスが結局は一番合っていました。

決まった順番で動くことで、気づけば仕事が終わって、

心地よくリラックスした時間に切り替わります。

この「考えずに動ける仕組み」って、実は家庭ごとに違って当たり前。

誰かの流れをそのまま真似する必要はありません。

大切なのは、帰宅後に「何をすればいいか」が決まっている状態を作ること。

どんな順番で、どんなタスクをやるかは、家庭に合ったやり方で整えていけばOKです。

「朝の支度」や「片付け」も、暮らしの流れとして見直すとラクになります。

→ 【子どもが動けない朝】の記事を読む

🍋まとめ

「考えずに動ける仕組み」を作ることは、親自身の心と時間に余裕を作ること。

余白があれば、家事や育児がもっとスムーズに回るようになり心が動く余裕もうまれます。

「整える」って、日々の暮らしをラクにするための第一歩。

まずはひとつ、自分の帰宅後ルーティンを決めてみてはいかがでしょうか。

気づけば家の中が回り、心も余裕ができるはずです。

コメント